CÁRCELES III

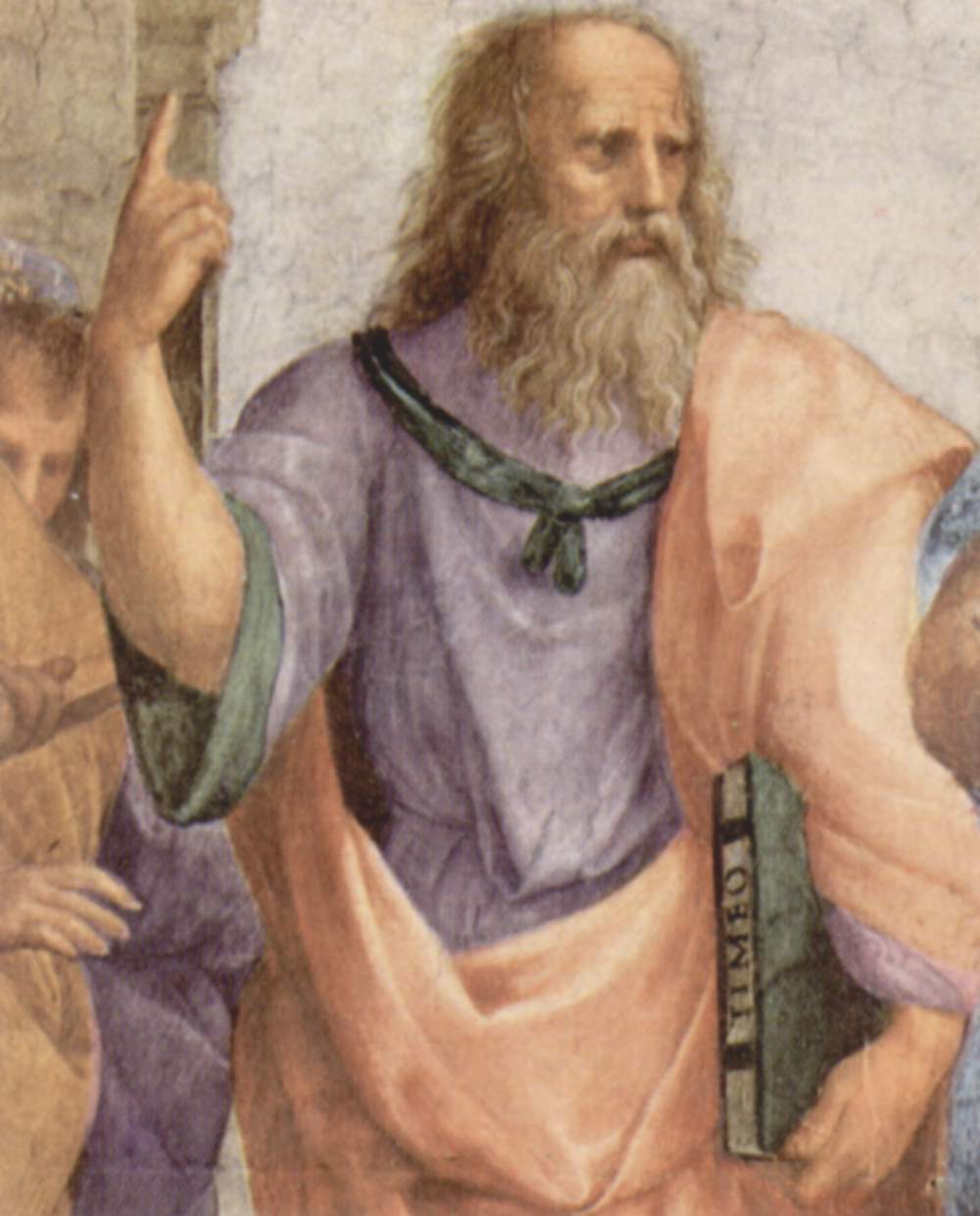

Esta

idea no necesitó abono en el terreno fértil del cristianismo, floreció

inmediatamente en sus campos y en el Medioevo fue un tópico común el desprecio

del cuerpo. Durante el Renacimiento europeo recobró nuevo vigor la filosofía

platónica, de ella y de su sistema de pensamiento proviene este poema cuyo

sujeto poético anhela el conocimiento absoluto que se logra desprendiéndose de

nuestra materialidad.

Esta

idea no necesitó abono en el terreno fértil del cristianismo, floreció

inmediatamente en sus campos y en el Medioevo fue un tópico común el desprecio

del cuerpo. Durante el Renacimiento europeo recobró nuevo vigor la filosofía

platónica, de ella y de su sistema de pensamiento proviene este poema cuyo

sujeto poético anhela el conocimiento absoluto que se logra desprendiéndose de

nuestra materialidad.

Muchos

textos literarios medievales dan cuenta de la fecundidad de esta idea en el

imaginario social. Así tenemos escritos como “La disputa entre el alma y el

cuerpo” del siglo XII, en el que un cadáver en descomposición intercambia

reproches con el alma, ya que esta lo culpa de su destino infernal. “Cárcel de

amor” es el título de una de las novelas sentimentales más leídas durante los

siglos XVI y XVII. En ella la alegoría es un elemento central de la narración

como podemos leer en el comienzo de la obra: “…yo soy principal oficial en

la Casa de Amor. Llámanme por nombre Deseo. Con la fortaleza de este escudo

defiendo las esperanzas, y con la hermosura de esta imagen causo las aficiones

y con ellas quemo las vidas, como puedes ver en este preso que llevo a la

Cárcel de Amor, donde con solo morir se espera librar”. No todo es

alegoría, también hay cárcel en sentido lato, ya que la amada Laureola está en

prisión y a punto de morir cuando Leriano y sus partidarios asaltan la fortaleza

y la liberan.

“Estrecha

roca” le llama Garcilaso al cuerpo; y Quevedo vuelve una y otra vez sobre esta

idea del cuerpo como claustro, en uno de sus sonetos dice: “Lo que el humano

afecto siente y llora,/ goza el entendimiento, amartelado/ del espíritu eterno,

encarcelado/ en el claustro mortal que le atesora”.

La cárcel ha sido y es

tema de la literatura porque es parte de la vida de los hombres; quedan muchas

maneras de considerarla, pero ya está bien, no más barrotes concretos ni

simbólicos.

Comentarios

Publicar un comentario

Comentá acá.