LEOPOLDO

El tren avanza lentamente desde la estación Retiro hacia el Tigre. El hombre parco y ceñudo mira sin ver como las estaciones pasan delante de su ventanilla como pasa la vida delante de sus ojos. Ahora mismo se le aparece en el reflejo del vidrio su casi colonial Villa María del Río Seco, allá en el norte, sus montes trabajosos, los cactus señoriales. Después Córdoba y las agitaciones estudiantiles, la creencia de un mundo mejor y más justo que lo llevó a fundar el primer centro socialista de la provincia. Sacude la cabeza el hombre que se acomoda su sombrero. Todo eso le parece hoy un sueño, algo que no ha sido.

Lo que sí ha sido es el escritor más importante que ha dado este país bizarro, “este país que se ha ido al carajo por una caterva de imbéciles que le abrió la puerta a lo peor de Europa y contaminó nuestra identidad”. Su frase, esa que dio la vuelta al continente: “ha llegado la hora de la espada”, tan criticada por el joven M. Estrada, es ya otra decepción más, como tantas. Aunque la verdad ya le importa poco, antes se hubiese puesto colérico, ahora estos pensamientos sólo sirven para atusarse el bigote cano.

En la valija que lleva sobre sus rodillas va una muda de ropa y un “Martín Fierro” y lo otro. “Pensar, se dice, que Hernández hubiese sido un autor menor y el libro solo andaría entre pulperías y gauchos de no ser por mis conferencias para el Centenario de la Patria”. Sabe que esas conferencias fueron fundamentales para crear una tradición y erigir al gaucho en nuestro personaje más representativo porque de lo contrario los gringos lo invadirían todo. Además había que salvar el idioma, “la posesión del idioma es esencial en la constitución de la patria”. Lo sabe y lo aplica, pocos como él tienen un dominio tan vasto del español, lo muestran sus libros en prosa como “La guerra gaucha”, los extraordinarios arabescos verbales y musicales de “Los crepúsculos del jardín” o del “Lunario sentimental”.El hombre de impecable traje blanco, con su valijita en las rodillas mira por la ventanilla y ve que el sol y el calor y la humedad del 18 de febrero del 38 se van diluyendo. Queda poco para llegar a Tigre y de ahí abordar la lancha que lo va a llevar al recreo “El Tropezón” en el delta. Lo conoce de oídas, piensa que es el sitio perfecto.

Arrebujado en ese asiento del tren va la mente más extraordinaria de la época, esa que era capaz de traducir del griego la “Ilíada” o del latín la "Eneida”, la que era capaz de escribir tratados de geología, de botánica, de educación, de geografía, y por supuesto de reflexión sobre el país. Va el cuentista de “Las fuerzas extrañas”. Va el poeta más modernista de entre todos los modernistas, su admirado Rubén Darío lo celebró hasta su muerte. Aunque ahora los tiempos han cambiado y muchos de la nueva generación literaria lo atacan, los de Florida por decadente y pasado de moda; los de Boedo por reaccionario.

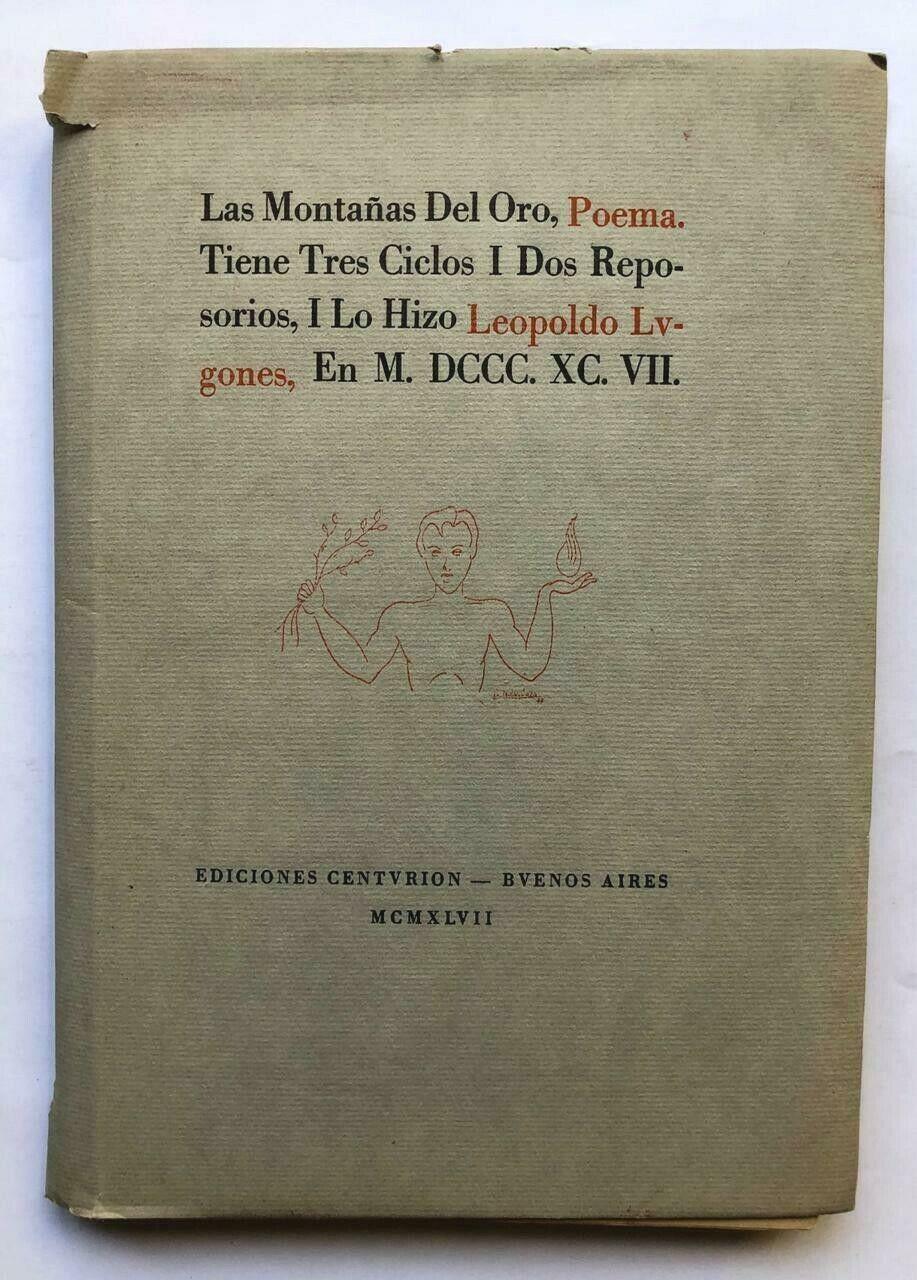

Pero todo eso es como si no hubiese sido, solo le interesa Emilia Cadelago, esa joven que lo hace sentir como si fuera el poeta soñador de “Las montañas del oro” hace ya tanto tiempo; poco le importa todo ya; pero sabe que está atrapado por su propio personaje, que la imagen que ha delineado su vida se ha transformado en una cárcel de la que no puede escapar.

Anochece, Lugones aborda la lancha rumbo a “El Tropezón”, recuerda que mañana hará un año de la partida de su amigo Quiroga. Mira el río y la vegetación del delta y la última claridad. Sabe que no verá el sol mañana.

Comentarios

Publicar un comentario

Comentá acá.